来源 | 品牌观察官

3年亏5亿,央视点名!以旧换新助推846万辆,“电驴爱马仕”能否搭上行业新红利?

图源:网络

在中国的大街小巷,电动车早已是寻常风景。早晨买早点的大妈、接送孩子的父亲,或是赶地铁的年轻人,都可能骑着一辆电驴。

然而,2014年后有个品牌却硬生生让这种“日常交通工具”成了“社交货币”——它就是小牛电动车。

当时小牛甩出了一台价格超过一万元的新品。要知道,那时市面上电动车的平均售价不过两千多元。

很多人看到这个价格,第一反应是:“疯了吧?买个电驴能顶我半辆二手车。”

图源:小红书

然而,当真车出现在发布会上,带着流线型车身、全彩屏幕、能拆卸的锂电池和能在手机上实时定位的 App、AI骑行导航,小牛被迅速贴上了“潮流”“科技”“身份感”的标签。

图源:小牛电动

许多人震惊:“电动车行业都先进成这样了!”

从“代步工具”到“城市装备”,这场跨越式的转变让小牛迅速出圈。

骑小牛成了炫耀资本——像是背个新款潮牌包,穿上限量球鞋。社交媒体充斥着“第一辆小牛”的骑行视频,用户不吝啬地给它加上“电驴界的爱马仕”的称号。

小牛电动车,不再只是代步的机器,而是年轻人自我表达的一部分。

图源:小红书

然而故事总是有转折。

十年过去,小牛的定位从“高端标杆”逐渐下沉,最近的新款 NS 系列甚至杀入 3000 元档,还配置5档和TCS。

图源:小红书

昔日万元起步的“爱马仕”,如今也走起了“性价比”路线。

高端化失灵了吗?不尽然。也许只是市场和消费者早就换了一副面孔。

电驴不再土味

小牛高端叙事的黄金年代

小牛电动诞生于 2014 年。

CEO李彦,斯坦福大学电机工程系博士,曾任职于美国高通,团队成员大多带着互联网基因。在“电动车=买菜车”的年代,小牛喊出了“年轻人的第一台智能电动车”的口号。

图源:腾讯网

那时的电动车行业,还是铅酸电池的天下。产品普遍笨重、造型雷同,主要功能就是“能骑”。

小牛却另辟蹊径,从一开始就瞄准了“高端”。

它打出的三张牌,恰好击中了年轻人的心。

第一是 颜值。国际设计团队打造的 N 系列车身线条流畅,和传统“买菜车”判若两族。

图源:小红书

第二是 技术。小牛采用锂电池,重量轻、续航稳定,还能拆卸回家充电,这在当时极具颠覆性。

第三是 智能化。小牛 App 提供实时定位、防盗提醒、电池管理,甚至能在地图上显示车辆移动路径,成为“科技感”的代名词。

图源:小牛电动

这种“互联网式讲故事”的能力,让小牛迅速打破了行业刻板印象。

2018 年,小牛在纳斯达克上市,被资本市场奉为“新消费出海”的典型案例。

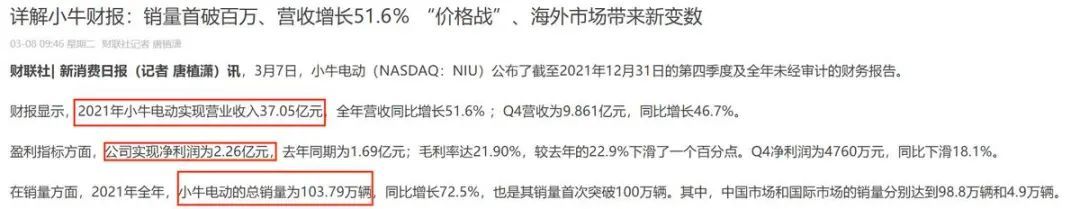

紧接着2021 年销量突破 103 万辆,营收 37.05 亿元,净利润高达 2.26 亿元,达到历史巅峰。小牛 N 系列、MQi 系列一度供不应求。

图源:财联社

彼时骑小牛的用户,不仅仅是买车,更是买身份,“电驴界的爱马仕”就是这样来的。

因此它意味着品牌溢价,也意味着用户愿意为潮流买单。

那几年,小牛车队穿梭在北上广的写字楼街区,成为“都市青年”的一道流动风景。

图源:小红书

对比当时的雅迪、爱玛,主打卖菜接娃,设计趋同。小牛的亮相,像是iPhone进入功能机市场,一下子拉高了行业天花板。

消费者第一次发现,原来“电驴”也能有格调。

新鲜感渐退

钱包替消费者投票

辉煌之后,市场却悄悄变了。高端叙事并非长久的护城河。

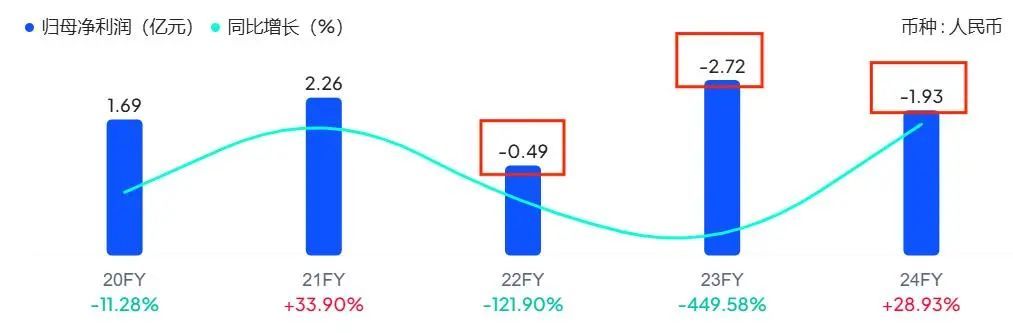

2021 年之后,小牛的销量和利润开始出现下滑。2022—2024 年连续三年亏损,累计亏损超过 5 亿元。

图源:夸克

问题的根源,并不单是财务,而是消费者心态的转变。

2024年中国电动车市场规模突破3600亿元,平均每2-3人就拥有一台电动车。

随着电动车普及,消费者的关注点逐渐回归到“核心功能”——能骑多远?好不好修?值不值这个价?在这一逻辑下,小牛的高端卖点逐渐失效。

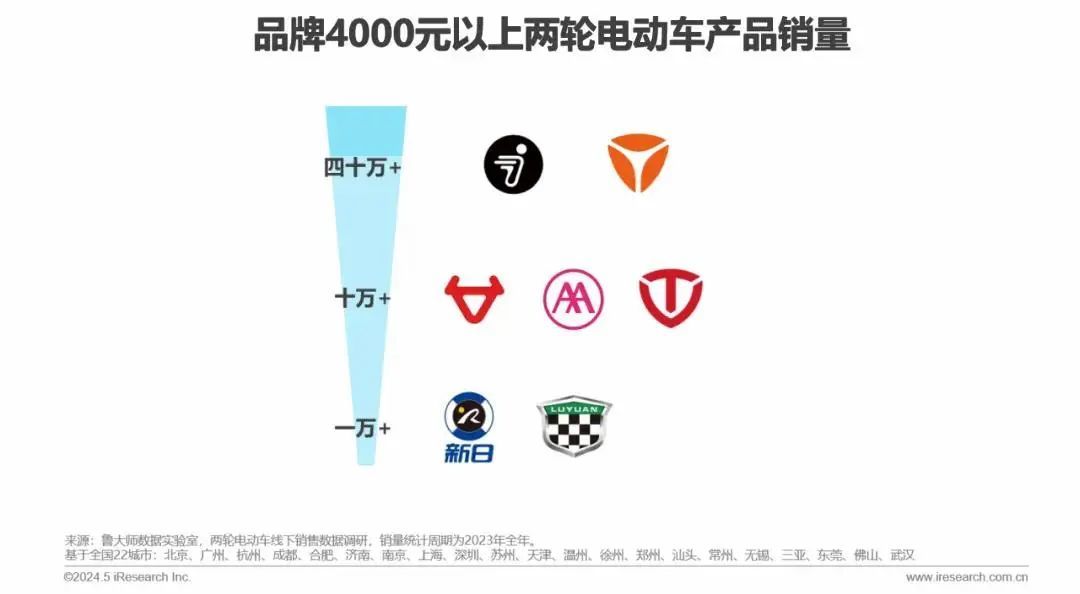

许多用户发现:小牛均价常年在 3000—5000 元区间,部分高端车型过万,而雅迪4000元的高端车,续航能力和小牛区别不大;九号推出的产品智能化也不输小牛,售价却更亲民。

图源:艾媒咨询

对比之下,小牛显得尴尬。

导航、语音助手、远程防盗,初看很炫,但日常使用频率并不高。“跑得远”才是用户最刚需的功能——这让消费者逐步怀疑“智能化”是不是卖的贵的智商税。

图源:网友评论

更让人“心累”的是额外收费。

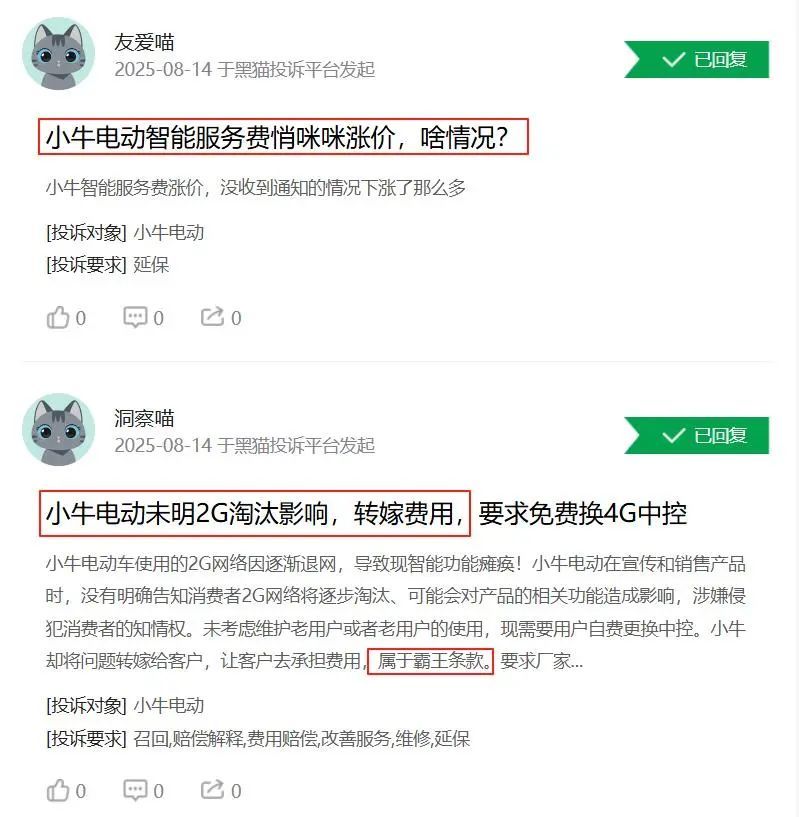

8月2日,央视曝光小牛电动车因2G基站退网,智能服务功能出现失效问题。

消费者李先生反馈,车辆的远程锁车、行程记录、防盗报警等部分智能功能无法使用,在2G网络退网区域,甚至会出现无法联网开机的情况。

图源:CCTV-2

而小牛为消费者提供的解决办法就是车主再支付149元升级4G,才能恢复智能服务,网络骂声一片。

图源:黑猫投诉

此外小牛锐智 App 中的“云钥匙”“智能解锁”等功能,需要额外订阅费用。对于已经花费数千甚至上万买车的用户,这笔费用让不少人觉得“吃相难看”。

图源:小红书

消费理性化之下,高端标签开始变得不再牢固。有人调侃:“花一万买小牛,续航 120 公里;邻居花 3000 买雅迪,也能跑个100 公里。”这句半真半假的调侃,精准戳中用户心理。

与此同时,竞争对手的攻势愈发猛烈。

九号电动车凭借平衡车、滑板车积累了一大批粉丝群,迅速崛起;雅迪、爱玛依靠庞大的线下门店网络,升级电池服务,牢牢占据大众市场。

小牛一度被夹在中间,失去了高端独占地位。

从“爱马仕”到“骑士价”

以价换量亮剑

市场倒逼下,小牛开始转型。

2023 年以后,小牛逐渐下探价格带,最新款NS系列,百亿补贴价低至 3399 元,但仍搭载了双向灵犀转把、TCS 等等。

图源:天猫

用一句话概括:配置不缩水,价格更亲民。

这一策略迅速见效。销量止跌回升,2024 年全年销售 92.4万辆,同比增长 24%。

图源:《财经》

不少年轻人感叹“终于买得起小牛了”。新车的智能体验仍然保持水准,让消费者觉得“物有所值”。

但转型带来的副作用也很明显。

首先是品牌稀释。曾经花一万买车的老用户,发现三千元就能买到差不多配置,心里多少有些落差。

图源:小红书

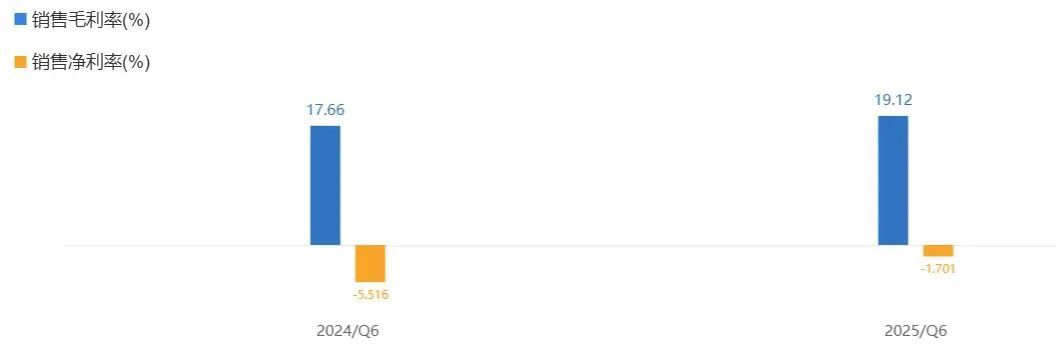

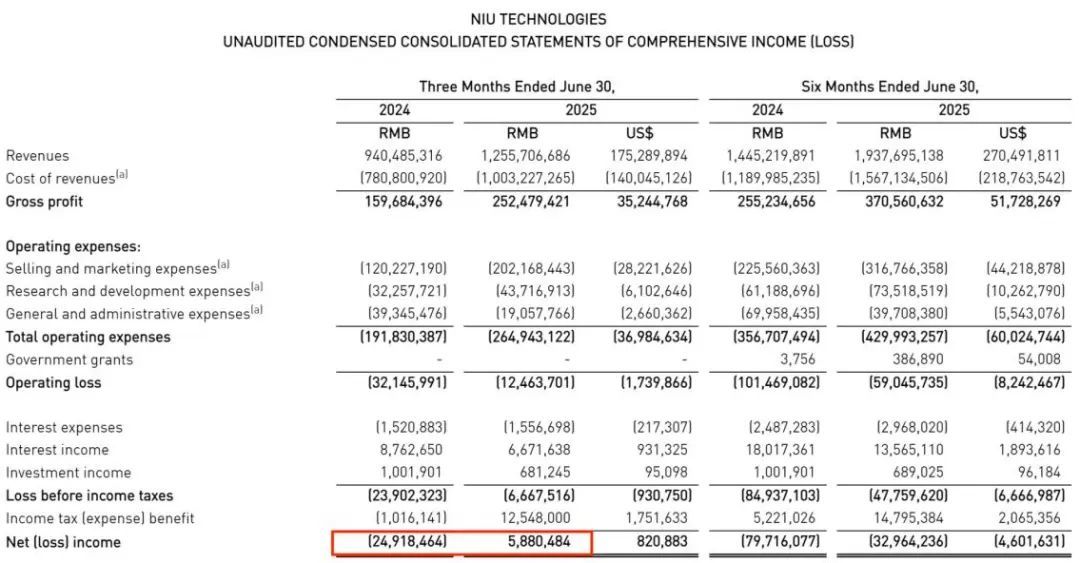

其次是毛利率下降。2019—2023 年,小牛毛利率维持在 20% 以上,但2024年中报显示只有17.66%,2025年上半年虽有改善,达到19.12%,但也大不如巅峰时期。

图源:东方财富网

最后是竞争门槛下降。当小牛的价格与雅迪、爱玛重叠时,它又必须面对大众市场的价格战。

小牛从“爱马仕”走向“大众骑士”,赢得了市场,却失去了一部分光环。

消费者态度也很直接:既然你能卖 3000 元,我就会拿你和雅迪、九号放在一起比价,不再单纯因为“酷”就买单。

新国标下的价值重塑

小牛能否再迎转机

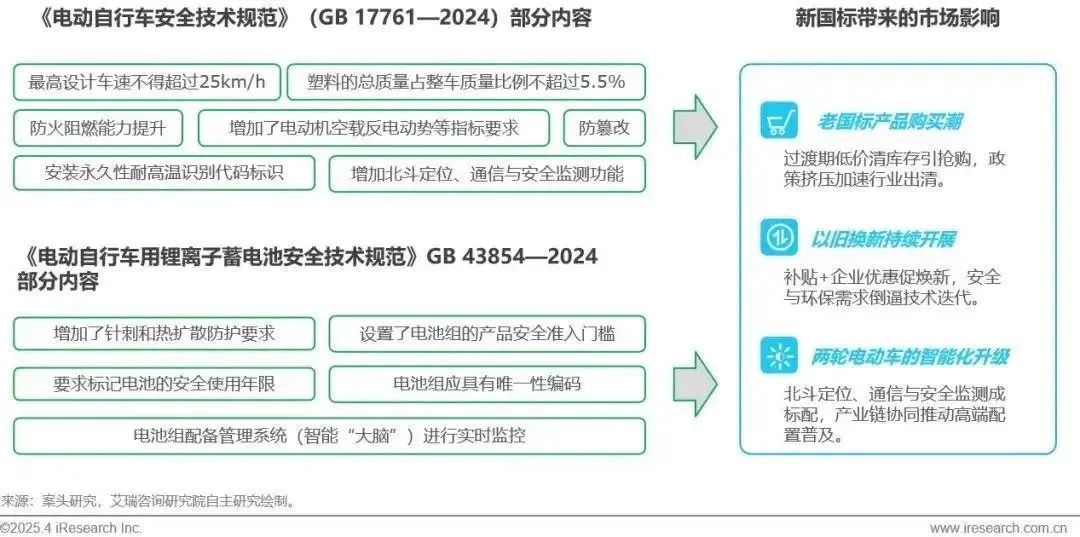

2025 年 9 月1日起实施的新国标,为电动车行业带来了新的拐点。新规要求续航更长、电池更安全、车辆需支持智能定位和 OTA 升级。

图源:艾媒咨询

对整个行业来说,这是一次“集体进阶”。

同期2025年国家以旧换新补贴政策,也让整个电动两轮车行业都热闹起来。

图源:小红书

据国家商务部数据,2025年1—3月,全国以旧换新方式销售电动自行车月均环比增长285%。

截至4月8日,全国累计通过以旧换新方式交售旧车超300万辆,1—3月全国电动自行车生产约1100万辆,同比增长25%。

图源:央视新闻客户端

对小牛而言,这既是挑战,也是机遇。

一方面,小牛在智能化方面的积累正好契合新国标要求。曾经是“高端专属”的配置,现在成了行业标配,小牛的技术优势或将重回舞台。

数据不说假话,终于在2025年Q2季度财报显示,小牛净利588万,成功扭亏为盈。

图源:牛电科技2025Q2季报

但另一方面,竞争对手同样迅速反应。雅迪、爱玛凭借供应链和渠道优势,快速普及新国标车型,主打性价比;九号则继续稳步扩大份额,在2025年上半年营收117亿,净利润达到12.4亿,毛利率达到30%以上,形成鲜明对比。

图源:九号

消费者的态度仍然务实。他们并不关心谁是“爱马仕”,而是想知道这辆车能不能稳定骑五年,电池是不是耐用,售后是不是方便。

对小牛来说,新国标是一次重新定义自己的机会。

图源:汽车之家

如果能在续航、电池安全和售后体验上做出差异,它或许还能在性价比的市场中找回价值感。

写在最后

回望小牛的十年,是一段充满戏剧性的冒险。

靠颜值和故事出圈,凭高端叙事登顶,随后在消费理性化与竞争加剧中跌落,如今又重新站稳脚跟。

从“颠覆者”到“爱马仕”,再到“以价换量的骑士”,它几乎把所有可能的路径都走了一遍。

高端化并没有彻底失灵,只是它不能仅靠“贵”来维系。

真正的高端,是技术壁垒,是用户体验,是长期信赖。

如今消费者早已不为“噱头”买单,小牛3000 元档的电动车也能有 TCS和大屏了。未来,小牛要做的,不是执着于身份标签,而是在价值和价格之间找到新的平衡点。

图源:品牌网

毕竟,电动车不是用来展示的奢侈品,而是陪伴日常的交通工具。能跑得远,能修得起,能让用户安心,那才是真正的好品牌。

图源:小红书

小牛不一定要继续做“电驴界的爱马仕”,但至少得做“电驴界的可靠骑士”。