01

这两个省会,人口增量领跑

合肥、贵阳,让人出乎预料,人口增量相当生猛。

这两个省会居然干翻了传统的人口引擎深圳、广州,也掀翻了成都、武汉、南京、长沙、郑州、西安等一众强省会城市,人口增量领跑全国。

考虑到2020年黑天鹅的干扰,所以不妨从2021年的年末常住人口开始计算。

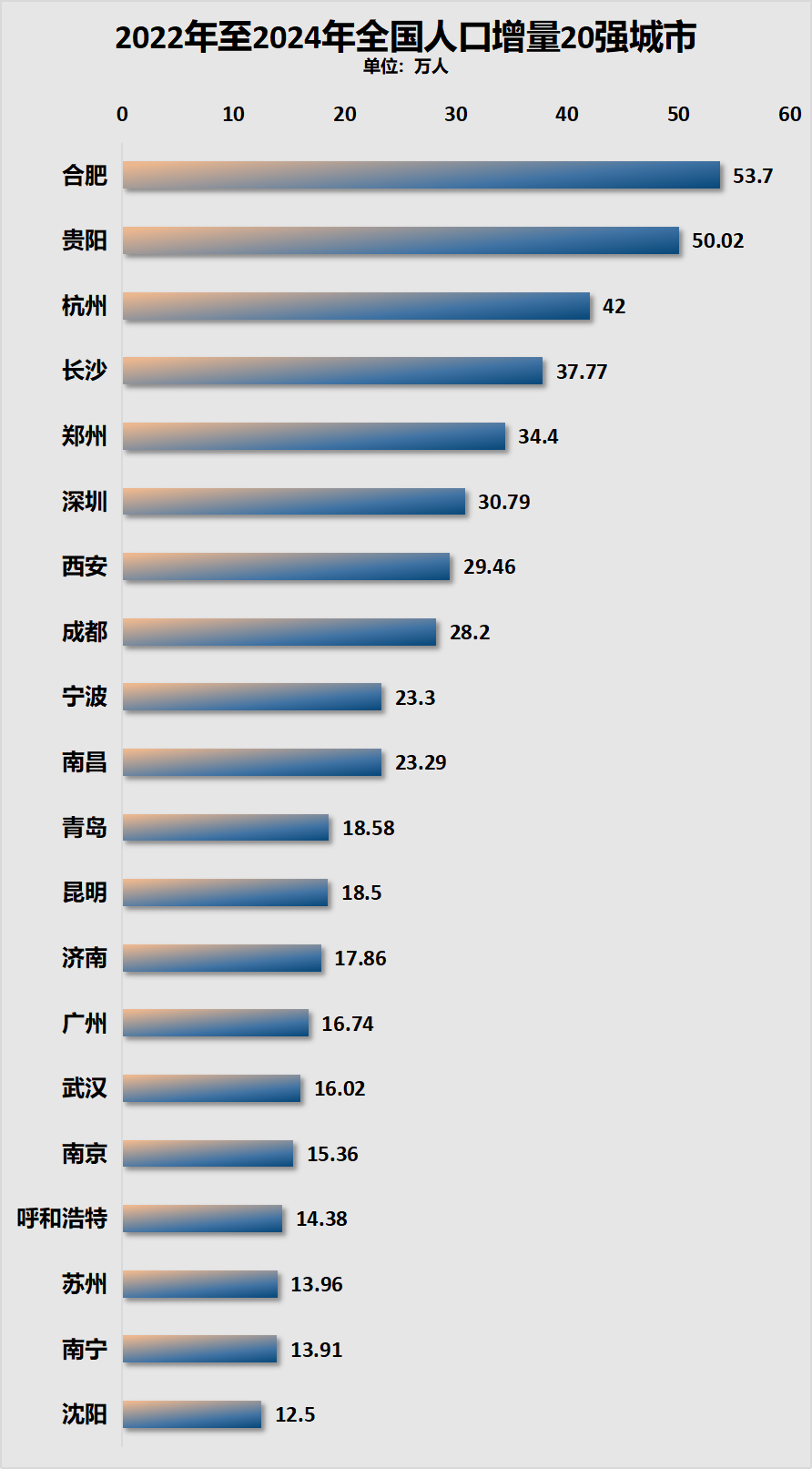

过去三年,合肥、贵阳增量位居第一、第二,增量均超50万人。

杭州、长沙、郑州、深圳、西安、宁波、南昌、青岛、昆明、济南、广州、武汉、南京、呼和浩特、苏州、南宁、沈阳增量位居前二十。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

七普之后,贵阳的人口增量一直就不错,每年都在10万之上,过去四年合计增加61.27万人。

2024年,人口增量更是位居全国第一。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

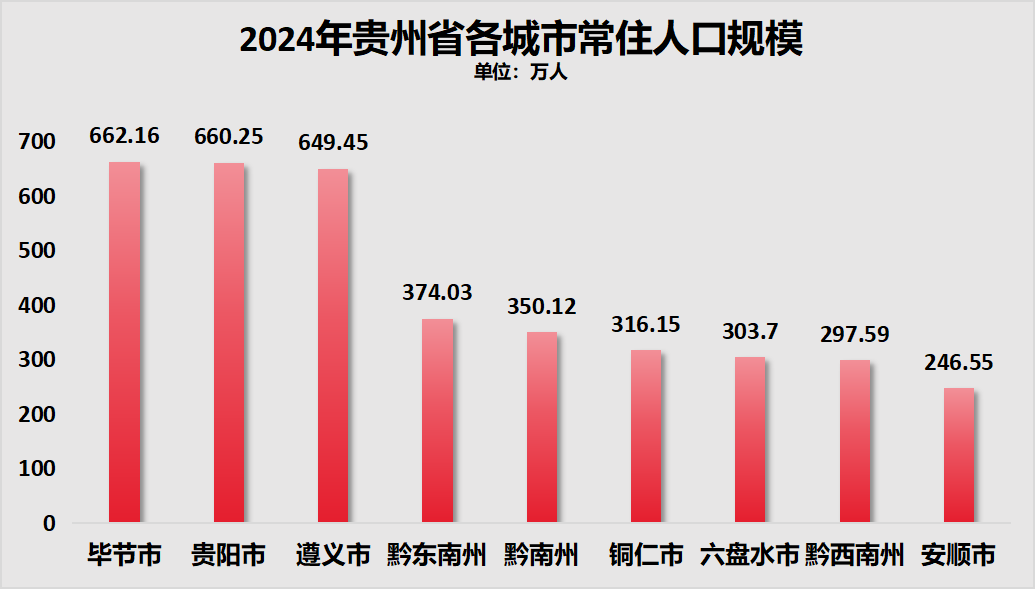

在这一增量助攻下,贵阳常住人口规模超越遵义,成为贵州省人口第二城,仅次于毕节市。今年年底,毫无悬念会超越毕节,成为贵州省人口第一城。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

合肥方面,过去几年的人口增量同样显著。

2023年合肥常住人口增量高达21.9万人,位居全国第一。2024年增量14.9万人,位居全国第四。过去四年,合肥合计增加了63.2万人。

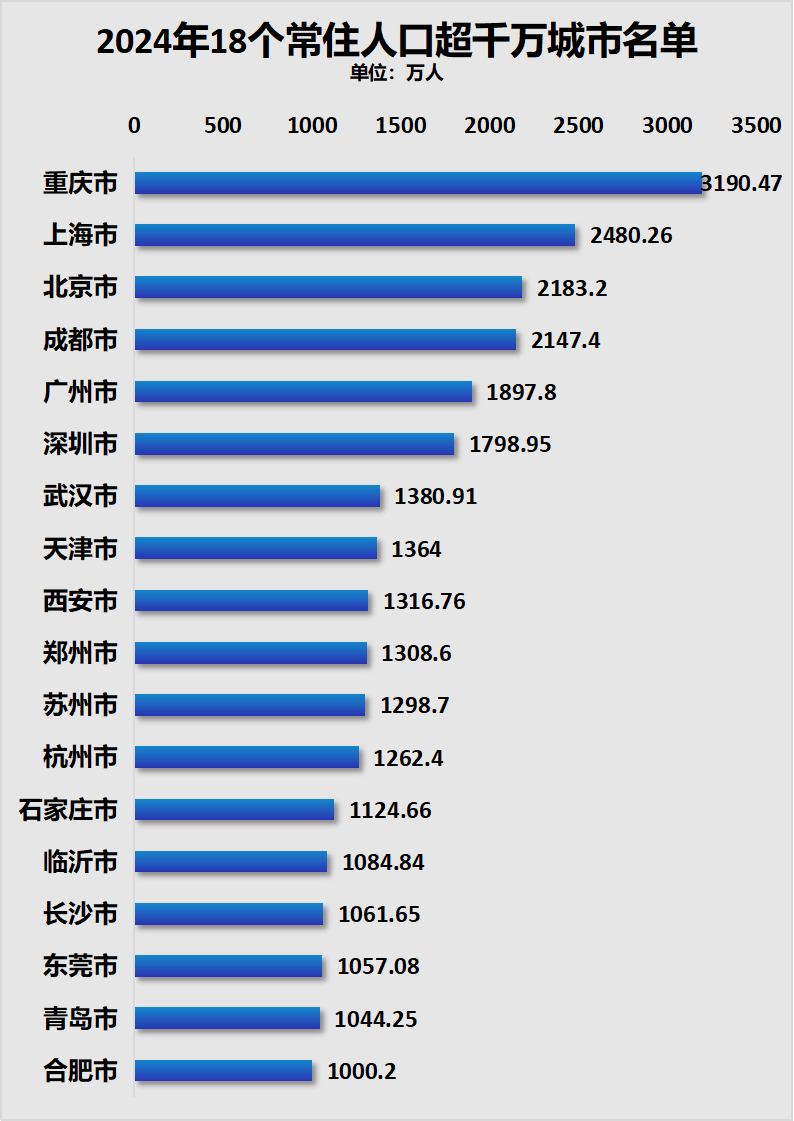

在增量助攻下,过去几年合肥常住人口在长三角先后超越南京、宁波,人口规模位居长三角第四,仅次于上海、杭州、苏州。

此外,2024年合肥常住人口规模顺利冲破千万,成为全国第18个千万人口城市。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

02

强省会战略,全省托举

合肥、贵阳人口增量生猛背后,有一个共同因素:强省会战略。

在之前的文章中,我反复强调过一个观点,强省会与均衡发展,无所谓好坏,适应自己的才是最好的。或者可以这样说,强省会与均衡发展,只是地区发展不同时代、不同实力的需要。

中国内地城市大多都是走强省会模式,安徽、贵州也不例外,对于这两个省来说,这无疑是正确的路线。

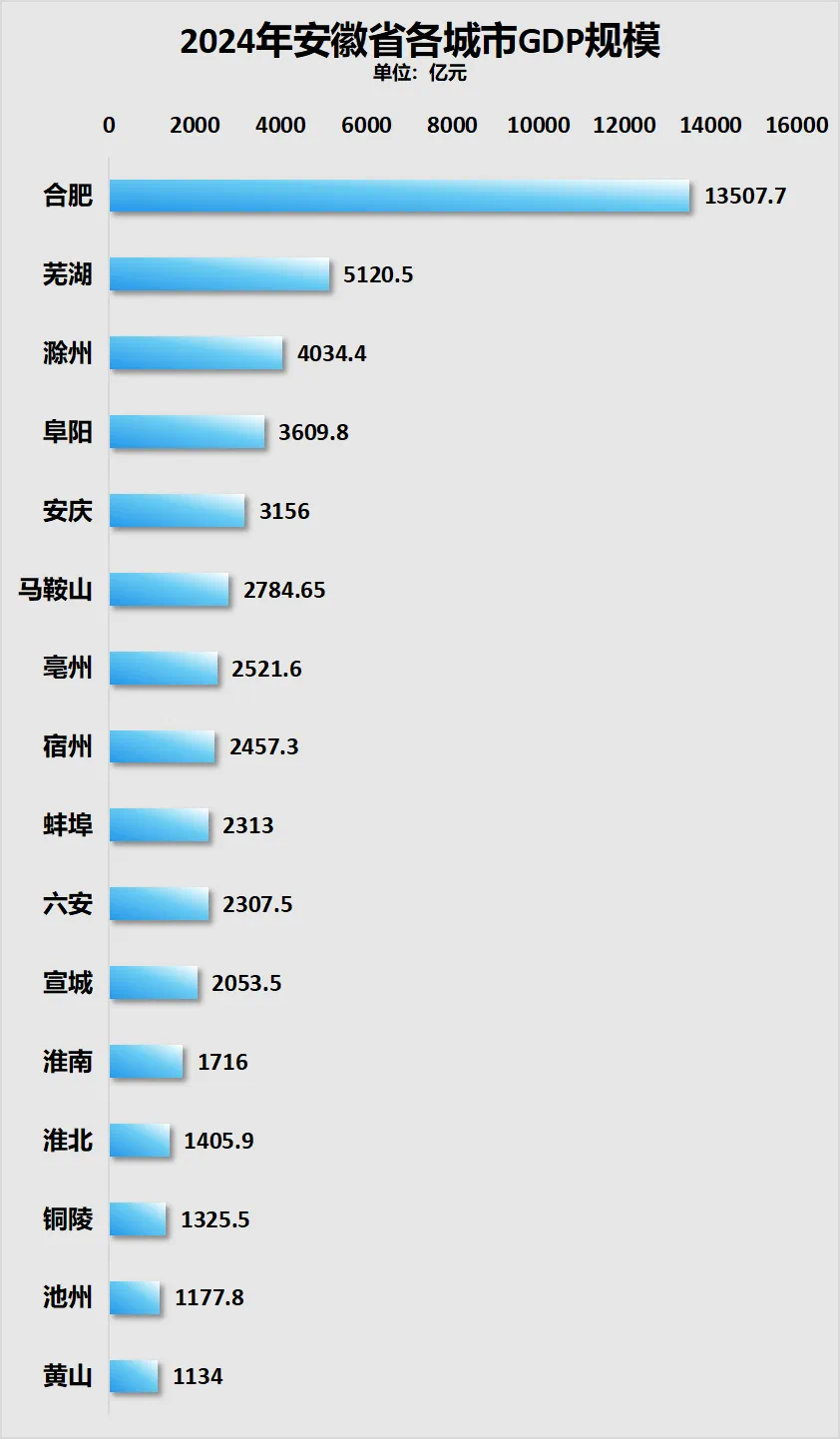

经过多年的强省会发展,如今的合肥,经济首位度26.9%,也即超过四分之一的GDP被装在了省会合肥。

而从老大与老二角度来看,合肥是芜湖的2.7倍。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

贵阳方面,贵阳官方大大方方承认,人口增量显著,得益于强省会战略。

今年4月份贵阳日报发布的《“六爽”魅力显 筑梦好地方——解锁贵阳去年人口增量位居全国前列的密码》,其中提到:

市统计局副局长杨云表示,贵阳人口能连续多年实现快速增长,主要是“强省会”赋能,推动人口人才大汇聚。

来源:贵阳市政府

2021年,贵州省提出了“强省会”战略,并发布了《关于支持实施“强省会”五年行动若干政策措施的意见》。

在执行上:

第一,贵州省一方面将涉及贵阳贵安的省级经济管理权限全面下放,赋予其更大发展自主权。

第二,通过“整体委托管理”模式,将贵安新区、双龙航空港经济区纳入贵阳发展版图,同时推动“一市三县”撤县设区,为省会扩容铺路。不过撤县市设区恰逢中央层面上收紧,并没有实现。

第三,产业向省会贵阳聚集。

从电子元件到新能源材料,从研发总部到生产配套,其他城市的产业资源正持续向贵阳流动。

贵阳“中国数谷”的算力优势,吸引周边城市电子配套企业扎堆转移。比如依托贵阳海信龙头,遵义的厚维光电、卓英社光电等配套企业纷纷落户贵阳经开区,专攻显示屏模组、光学元件等环节,让本地配套率从不足40%提升至65%以上。

铜仁大龙经开区的电子设备企业,也将终端组装线迁到贵安新区,借力贵阳的物流枢纽直达珠三角市场。碧江高新区的电子企业总部迁到贵阳,生产环节仍留在铜仁。

六盘水的锰基材料企业,把精深加工车间搬到贵阳白云区,利用当地的研发机构攻克动力电池正极材料技术。

毕节的光伏组件企业,则将总部和研发中心迁到双龙航空港经济区,依托机场快速对接海外订单。

这些转移不是简单搬迁,而是把“原材料在市州、加工在贵阳”的产业链串了起来。

贵阳主攻高端制造、研发设计等核心环节,其他城市则逐步将产业链中高端环节向省会转移,形成“核心+配套”的全省产业格局。

产业来了,经济、人口自然随之而来。

强省会带来的结果有二:

第一,引领全省发展。

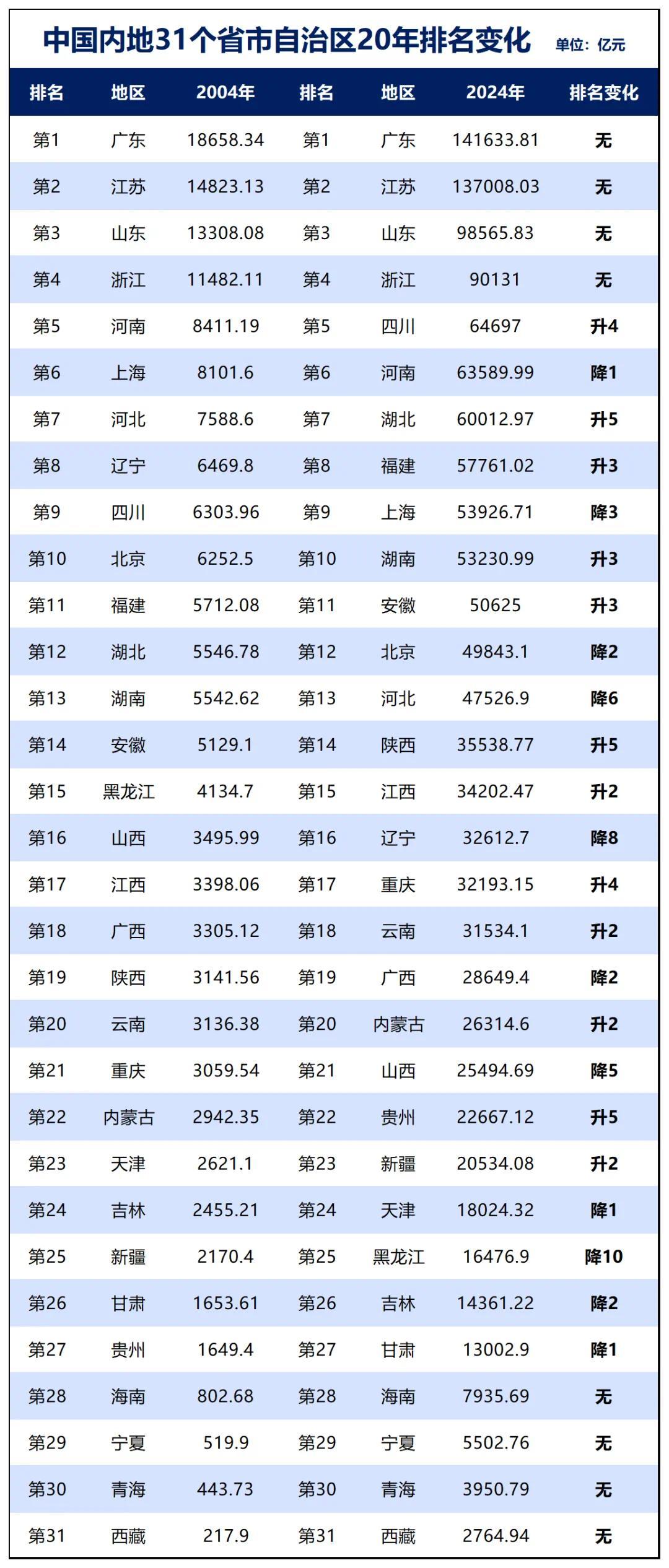

数据显示,2014年至2024年十年间,安徽排名上升三个位次,从十年前的第14位升至去年的全国第11。

贵州则从十年前的第27位上升至去年的第22位,上升了5个位次。

制图:城市财经;数据:各省市自治区统计局

从上图还可以看到,走强省会的四川,过去十年上升了4个位次。走强省会的湖北,上升了5个位次。走强省会的湖南上升了3个位次。走强省会的陕西,上升了5个位次。正在走强省会的福建、降息,分别上升了3个位次、2个位次。

反过来,难以走强省会的河北,下降了6个位次。

第二,人口疯狂流入省会。

这一点,我在去年分析长沙的时候就说过。2022年长沙常住人口增量第一,但湖南全省人口减少了18万人,而且除长沙外的其他城市,全部在减少。

2024年同样如此,只有长沙人口在增长。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

江西也是如此,全省只有南昌增量显著。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

安徽方面,合肥人口在快速增长。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

贵州,同样如此,全省只有贵阳增量显著。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

由此可以看到,强省会基本都在虹吸全省人口。

不过,这并没有什么不可以的。正如我不断强调的,强省会和均衡发展模式,其实没有好坏之分,只有适不适合。

内陆地区走强省会,主要是因为在改革开放之下,内陆地区根本难以招架沿海地区的发展速度,所以只能弱则核心,壮大省会,来对冲这种虹吸。

除了强省会这个共同的因素外,合肥、贵阳人口增量耀眼,还有各自的独特原因。

03

贵阳:高出生率叠加大数据产业

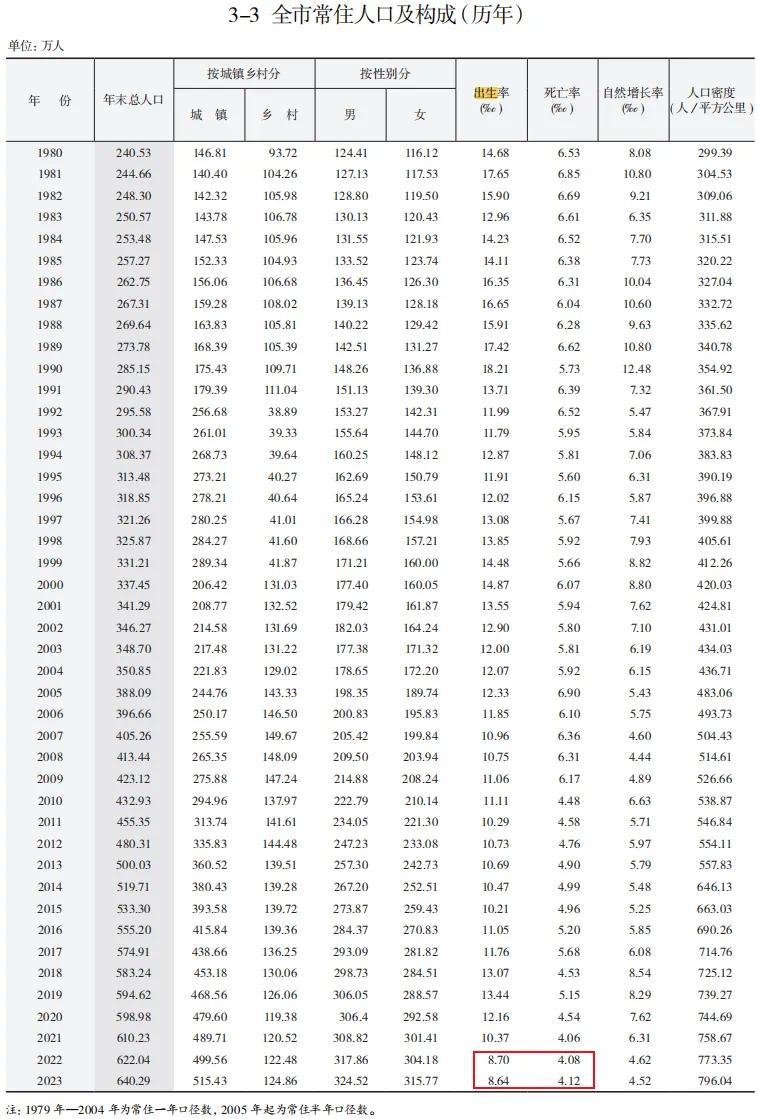

贵阳人口增量位居全国前列的另外两个因素,一个是高出生率,一个是大数据产业。

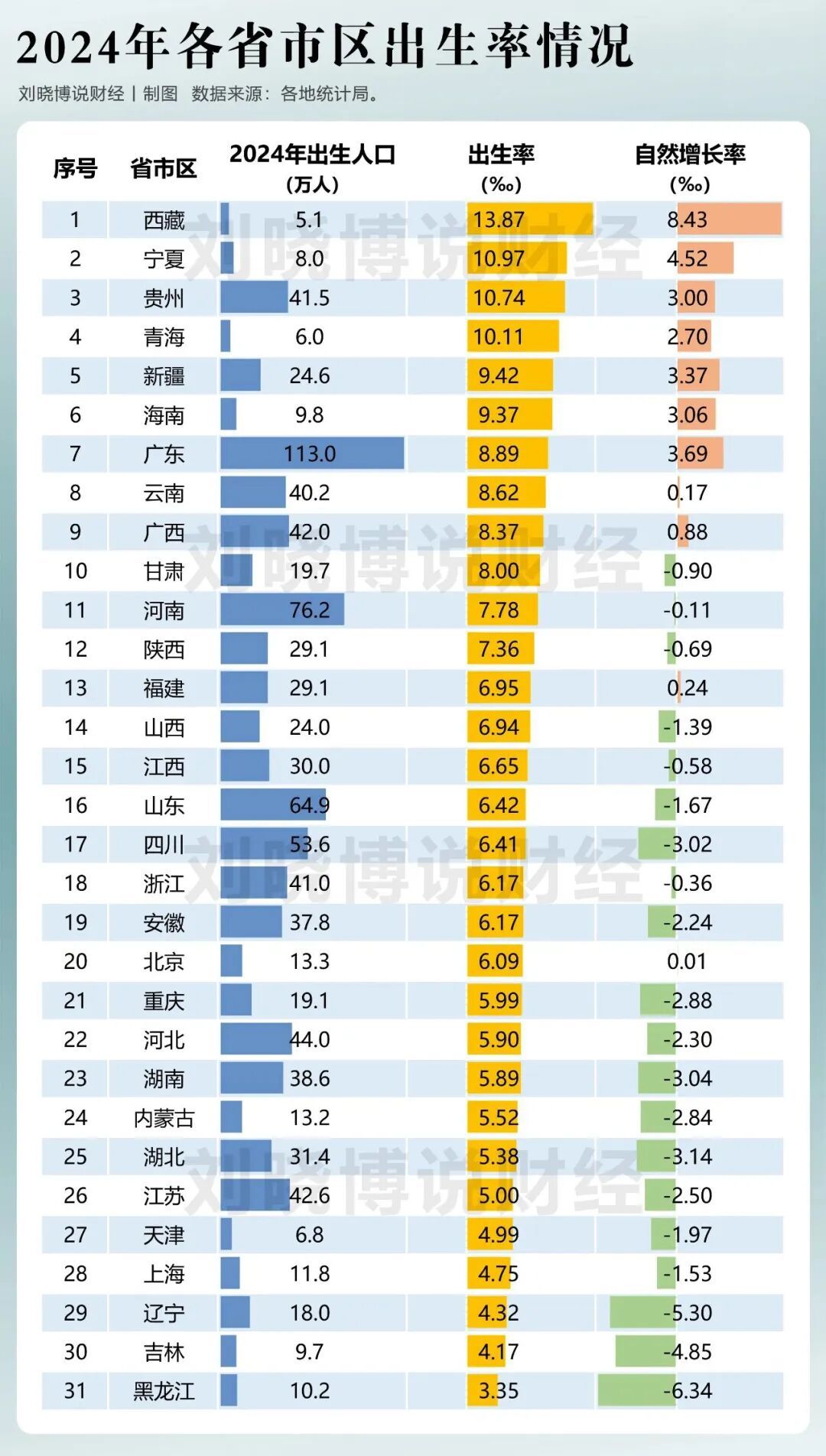

在全国出生人口持续下滑多年之际,2023年,贵州省的常住人口出生率10.65‰,位居全国第二,仅次于西藏。2024年贵州的人口出生率10.74‰,位居全国第三,领先其他地区一大截。

具体到省会贵阳来看,贵阳的人口出生率仍是死亡率的两倍,也即自然人口一直在增加,尚未转负。

来源:贵阳市统计局

自然人口的增加,巩固了贵阳的常住人口增量,这是贵阳的常住人口增量能蹿升至人口增量榜前列的重要原因之一。

其次,则是其经济与产业表现亮眼。

几年前本号就曾做过一次梳理,结果显示,2010年至2020年,贵阳GDP十年增幅达到了284.3%,位居主要城市首位。

四年之后的如今,仍以十年为跨度,贵阳的增速在主要城市(直辖市、副省级城市、省会与首府城市)依旧位列前茅。

2014年至2024年,贵阳GDP名义增速152.62%,位居36个主要城市(直辖市、副省级城市、省会与首府城市)第四位。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

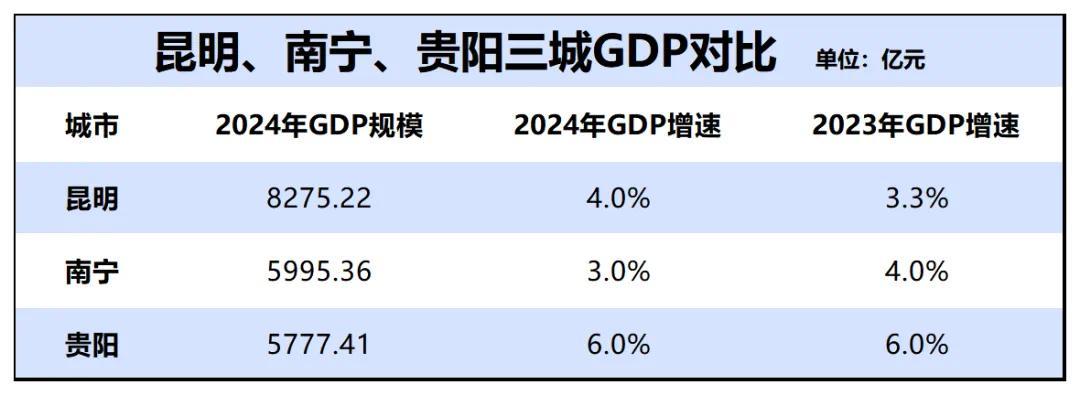

这两年,贵阳的增速也可圈可点。

贵阳2023年的GDP增速高达6%,跑赢了全国大盘0.8个百分点,在主要城市中,增速虽然不算特别高,但也不算低。

2024年贵阳GDP为5777.41亿元,实际增速6%,跑赢大盘1个百分点,增速在36个主要城市位居第五。

可以说是相当飒。

有趣的是,同地区的昆明、南宁,这几年则陷入了水逆。

制图:城市财经;数据:各城市统计局

贵阳与昆明、南宁其实很像,都曾过度依赖房地产业,工业都不强。

那么贵阳何以能一枝独秀?原因在于,贵阳抓住了前沿产业大数据。

数据显示,在2010年之前,贵阳的经济总量不足千亿,在全国城市排名中难以跻身前百。从产业来看,其工业发展主要依赖煤、磷等化工资源,数据产业更是一片空白。

2013年,凭借丰富的水电资源、凉爽的气候条件、稳定的地质结构,贵阳抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇,大力发展大数据产业,并牵手中关村打造了“中关村贵阳科技园”。

作为中国首个大数据综合试验区,贵阳已经形成了涵盖数据采集、存储、处理、应用等环节的完整产业链,吸引了一大批国内外知名企业入驻,带动了GDP的快速增长。

贵州也被称为中国的大数据“硅谷”,三大运营商、华为、腾讯、苹果、阿里纷纷在贵州建立数据中心。在贵阳市贵安新区中的电子产业信息园内,还有戴尔、谷歌、甲骨文、百度、京东、网易、美的等近300个数据中心项目。

来自贵州的官方数据显示,截至2025年1月,贵州在建及投运重点数据中心48个,其中就包括华为在贵安新区部署的全球最大云数据中心。这家全球科技巨头在贵安新区规划服务器100万台,彰显了其对贵州的重视。贵州已成为“东数西算”工程的重要战略支点。

公开数据显示,到2022年,贵州省数字经济增速连续七年位居全国第一,增加值占GDP比重达到37%左右。软服业收入增速连续17个月保持全国第一、总量较五年前增长五倍。

热度走高,亮点频出。累计带动万余家企业开展大数据融合改造,上云用云企业达2.5万家。

2024年3月份全国两会上,贵州代表团公开透露,2023年,贵阳数字经济占GDP比重超过50%,为贵州省实现数字经济增速连续八年位居全国前列作出了重要支撑。

2023年,贵阳的电子信息制造业总产值同比增长29.3%;软件服务业营收超过800亿元、增长20.6%,其中,云服务营收增长30.4%。

作为最前沿产业之一的大数据,是国家定调的未来必须重点发展的方向之一。

在2023年国务院发布的《数字中国建设整体布局规划》中,官方首次提出数字中国建设的整体框架,将数字基础设施和数据资源体系作为数字中国建设的两大基础。

贵阳乃至贵州,虽然经济很弱,但是相比于其他经济弱省弱市,他们抓住的大数据产业,成为了过去十年,除了固定投资外,推动贵州省经济发展最大的动力。

产业是人口的支撑,贵阳用数据诠释了这一点。

04

合肥,最强黑马

合肥,也在诠释这一点。

产业逐渐强悍,是合肥如今强人口竞争力的底层逻辑。

纵观合肥过去几十年的发展,用“逆天改命”四个字形容,再恰当不过。

安徽籍作家张恨水在其游记《京沪旅行杂志》中有过一段合肥解放时的描述:

城区面积仅5平方公里,人口不足6万,一条马路三盏灯,一个喇叭全城听,小河流穿城而过,一座小楼才两层。

新中国成立后,在安庆、蚌埠、芜湖、合肥四个城市的选择中,合肥最终胜出,成为了安徽省会。

老牌省会安庆,由于地处长江,而建国初期不安定的因素,让很多人担心如果把省会设在安庆这样一个沿江战略重镇,并且在南京与武汉之间,一旦战事再起,极有可能被敌军一日连下两个省会城市。

芜湖、蚌埠当时的条件其实比合肥更好,但芜湖离南京太近,而蚌埠在历史上一直被视作南京的北大门,都面临着与安庆相似的困境,同时也为了“去南京化”,所以合肥最终胜出。

合肥后来的发展并没有多大亮色,和郑州一样,都被视作小县城。

真正的起势,是进入21世纪。

2005年合肥“工业立市”的战略出台之后,就开始寻找新的产业发展路径。

成功的第一步,是绑定了京东方。2007年,在金融危机中煎熬的京东方寻求地方政府融资支持,合肥在一片争议声中,合肥承诺拿出当年财政收入的三分之一投资京东方建设国内首条液晶面板6代线项目——“合肥之变”自此开启。

合肥市政府投入60亿,战略投资者投入30亿,如未能引入战略投资,剩下的85亿在合肥政府的支持下贷款解决。当年,合肥市财政收入才300亿。

投桃报李,后来的京东方活得非常不错,产业链条不断升级,成长为了全球屏幕显示产业上的龙头企业,同时带动70多家配套企业到合肥发展,使得合肥成为全球最大的显示产业基地之一,并辐射整个半导体行业。合肥因此站在了屏幕显示产业的制高点。

同时,由于当年接收了中国科学技术大学,这所国内和国际排名均非常高的大学,给合肥带来了一大堆基础科研设施,还给合肥带来了综合性国家科学中心头衔,量子计算机已经成为合肥响亮的名片。

投资京东方,是合肥豪赌的开始。

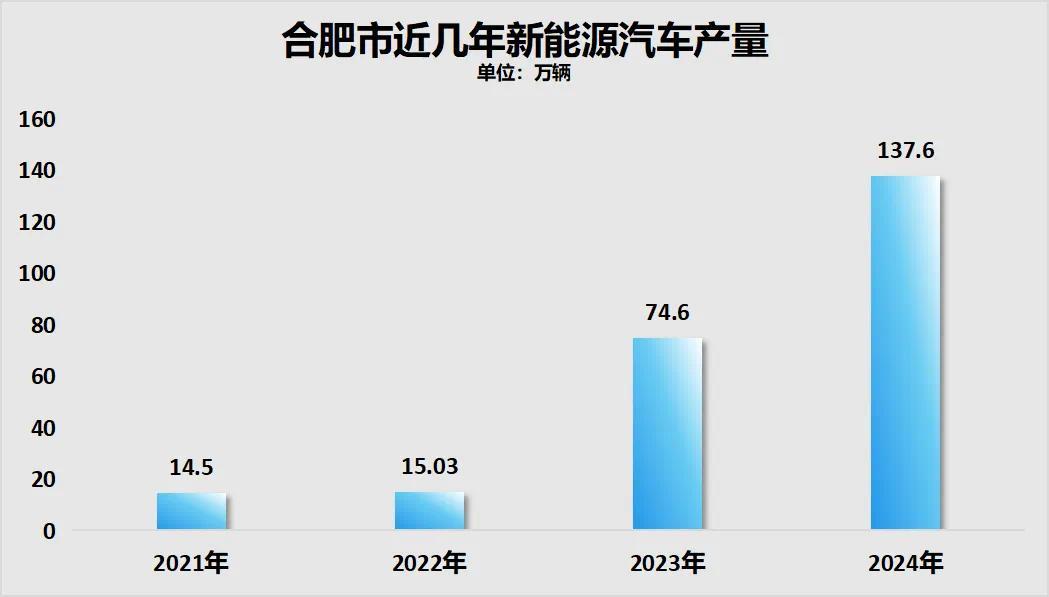

之后,合肥又抓住了时代风口的新能源汽车和芯片。

如今的合肥,已经聚焦了江淮、大众、比亚迪、蔚来、长安、安凯等国内外知名车企。

去年合肥的新能源汽车产量高达137.6万辆,超越上海,位居全国第二,仅次于深圳。

制图:城市财经;数据:合肥市统计局

芯片方面,2017年,合肥市政府与兆易创新成立合资公司合肥长鑫,专攻动态随机存取存储器(DRAM)芯片研发生产,并吸引了一大批上下游产业落户。

2021年中国大陆城市集成电路竞争力排行榜中,合肥位列全国第六,而智能手表、彩电、笔记本电脑等终端产品产量也进入全国、全球前列。

产业助力经济腾飞,产业助力人口扩张。

如今的合肥,与张恨水当年见到的合肥,有云泥之别:

市辖区面积1339平方千米,2024年GDP为13507.7亿元,常住人口1000.2万人。